京都市中京区千本三条で、「銘木」(稀少な特徴をもつ木材)の販売・加工や施工を行う「株式会社 千本銘木商会」。創業300年の老舗「酢屋」を継承する千本銘木商会の中川典子さんは、全国でも初めての女性の「銘木師」という木材のプロとして幅広くご活躍されています。今回は中川さんに京都の銘木「北山丸太」と「床の間」についてお話を伺いました。

■「北山丸太」「床の間製作」「銘木販売」を基盤とする

千本銘木商会は、屋号を「酢屋」、享保6年(1721)年、木屋町三条にて創業しました材木商です。

現在で303年余りつづき、創業地には創作木工芸の「酢屋」を営業しており、家業である銘木全般を専門に取り扱う「千本銘木商会」は、昭和初期に旧・国鉄二条駅界隈の貯木場を利用した千本三条界隈にて営業しております。

美しい四季をもつ日本に育ち、幾百年の風雪に耐えぬいた木の美しさ、やさしさ、あたたかさ。

木の心は「日本の心」だと存じます。

木ひとすじに生きてまいりました千本銘木商会は、『木の仕事』を継承し、さらに新しいデザイン商品や空間づくりに取り組んでおります。

■北山丸太と床の間を大切に守り、提供するまで。

床の間のないお家が多くなりましたが、「床の間」は日本の誇るべき意匠建築であり、伝統産業の技術が随所に使われています。特に「北山杉」は、京都府の木であり、その北山杉の皮を剥ぎ、表面を磨き上げた「北山丸太」は京都府及び京都市の伝統産業製品として認定されています。

江戸時代から北山丸太の販売をする権利を与えられた者を「供御人(くごにん)」と呼び、桂離宮や修学院離宮、各寺院の丸太は供御人たちの手配によるものとされてきました。

その歴史ある素材、北山丸太について、若い世代に知ってもらうにはどうしたら良いのか?

そこで日本の木の魅力を見直した時に、銘木屋さんの取合せ(コーディネート力)が役にたつことがわかりました。

現代の建築においては、素材が何であるか?までは追求せず、値段、寸法や色合い、形や堅さなどが揃えば木製品であろうがなかろうが、自然の無垢材であろうがなかろうが、こだわりがあまりないように思われます。

しかしながら、銘木屋さんの取合せは、昔から床の間は「十人十色」の個性建築であったため、木以外の土壁、和紙、引手などの金具、漆などの組み合わせを考えてきました。

バリエーションの多い建築資材の中から、やはり無垢材が良いのではないですか?とお勧めできる銘木屋のコーディネート力。

そのコーディネート力の始まりは、やはりたくさんの木(素材)を見ることから始まります。

北山丸太の管理部屋では湿度が調整されており、当社の若手社員やインターン生が丸太の様子を見て、丸太部屋の湿度を調整しています。

最初は丸太が同じものに見えるようですが、そのうちに目が慣れて、寸法や長さなどが手の感覚でわかるようになります。

湿度や乾き具合には、見ることも大事ですが、手触りも大事です。

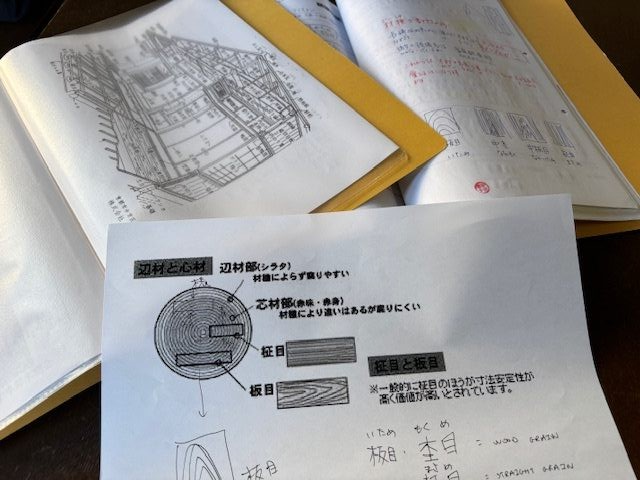

細い丸太は丸太の末口(細い方の切り口)、目通り(人の目の高さ)、元口(太い方の切り口)と手触りを感じます。3m丸太は、少し持ってみたり、回してみたりして乾燥具合を手に感じる重さで測ります。銘木屋はこの木の乾燥させる時期を「乾燥」、「干し時期」、「養生(ようじょう)」などと言います。

北山丸太の乾き具合は、背割れ具合から読み取ります。

当社では、加工部の新人研修に背割れのクサビ(下記の写真参照)を作ることから始めます。

クサビとは、丸太の乾燥時に背中の割れ具合に応じて入れるものです。

この研修では、背割りのクサビがどんな大きさで、どのような使い方がされているのかを普段の丸太の手入れや丸太を見る機会でいかに見ているか、若手社員の観察力と想像しながらものづくりをする力を試しています。

クサビは三角に加工したに硬い木で作れば良いとは限らず、乾き具合に応じて硬い木から柔らかい木のものを製作しています。

このクサビ一つにしても、それぞれのお店によって作り方が違ったり、北山杉なので杉製のクサビをつくるなど「こだわり」があります。

■北山丸太と床の間の魅力

丸太建築は、世界ではなかなかありません。

特に日本建築の素晴らしいところである、丸太と角材の収まりや取合せは、世界に誇る建築です。

そのコンパクトな意匠建築が「床の間」であることは、日本の学生よりも海外の学生の方が大変興味があり、当社のインターン生に海外からの留学生が増えています。

磨き丸太がなぜ、ツルツルなのかなどカナダでは見たことが無い丸太の性質についても問いかけます。

■北山丸太の魅力を京都市役所で解説

昨年、10月に行われた「KYOTO WOOD EXHIBITION 2024」において、京都市役所の和室にて、インターン生を中心に来場者の方々に床の間、北山丸太について解説いたしました。

どうしたら和室や北山丸太の良さが理解してもらえるのか、自分たちが感動したことを基に話をしました。

武原さんからは、丸太を肩で担ぐことが難しく最初はバランスが取れなかったエピソードや、千本銘木商会での研修で学んだこと等が披露されました。

マレーシアから京都で木工芸を学んでいるウォンさんは、北山丸太の特長、床柱にする意味などを皆様に丁寧に説明しました。

カナダから京都の大学院に留学しているアンソニーさんは、丸太の設計の難しさや、北山丸太を使った建築物が日本建築における美意識の象徴であると表現してくれました。

京都市役所内の和室は、大変手が込んでいるため、その美しさを解説させていただきました。

丸太の美は、その時だけでなく、経過年数による黄白色から黄金色になる景色も美しいのです。

千本銘木商会 https://kyoto-suya.co.jp/senbon/home.html

千本銘木商会インスタグラム noriko_nakagawa_wood1000/